食安知識

【格外小學堂】續集!果醬裡的糖,你以為都一樣?NONONO,水可深了!

格外農品

【格外小學堂】續集!果醬裡的糖,你以為都一樣?NONONO,水可深了! 各位觀眾!上次聊完「無糖果醬」的都市傳說,小編接到很多私訊,看來大家都是求知慾旺盛的好寶寶(感動拭淚)。 今天,我們就來聊聊上一集的大功臣——糖。 你可能會想:「啊糖不就都一樣,甜甜的而已?」 年輕人終究是年輕人啊!糖,在果醬的世界裡,學問可大了!市面上各種果醬,有的用白糖、有的用二砂、有的標榜用冰糖、海藻糖...這背後的選擇,直接決定了一罐果醬的靈魂! #糖門對決:我們為什麼偏心「二砂」? 在眾多選擇中,格外農品從一而終,

【格外小學堂】果醬有可能「無糖」嗎?小編今天不聊情懷,來聊點硬核的!

格外農品

【格外小學堂】果醬有可能「無糖」嗎?小編今天不聊情懷,來聊點硬核的! 欸欸欸,各位鄉親父老兄弟姊妹們! 前幾天,有位熟客私訊小編,問了一個我們覺得超讚、超內行的問題:「你們家的果茶醬很好吃,但未來有可能出『無糖』的嗎?」 這個問題,直接問到了果醬的靈魂深處!今天小編決定不廢話,直接開一堂【格外小學堂】,跟大家聊聊這個「不能說的秘密」。 先說結論:真正意義上的「無糖果醬」,理論上是不存在的。 🤯 是不是覺得很震驚?「可是我明明就在國外/高級超市看過標榜『無加糖』的果醬啊!」 別急,別急,這就是魔

果醬、果凍常用的果膠,2022年7月將列食品添加物規範!

格外農品

果膠將列為食品添加物規範,違者開罰3至300萬元罰鍰 食藥署今發布修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。果膠、關華豆膠、刺槐豆膠列為食品添加物管理。新制預計明年7月1日起正式實施。 未來一旦有業者違反食品添加物使用範圍及限量規範,將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。常用於果醬、果凍和冰淇淋作為增稠劑或乳化劑的「果膠」,衛福部食藥署要將它們從食品原料移為食品添加物列管,未來都須向食藥署辦理查驗登記,並須符合相關規格標準,才可使用;尤其是全面禁止嬰幼兒罐頭食品不得使用醯胺

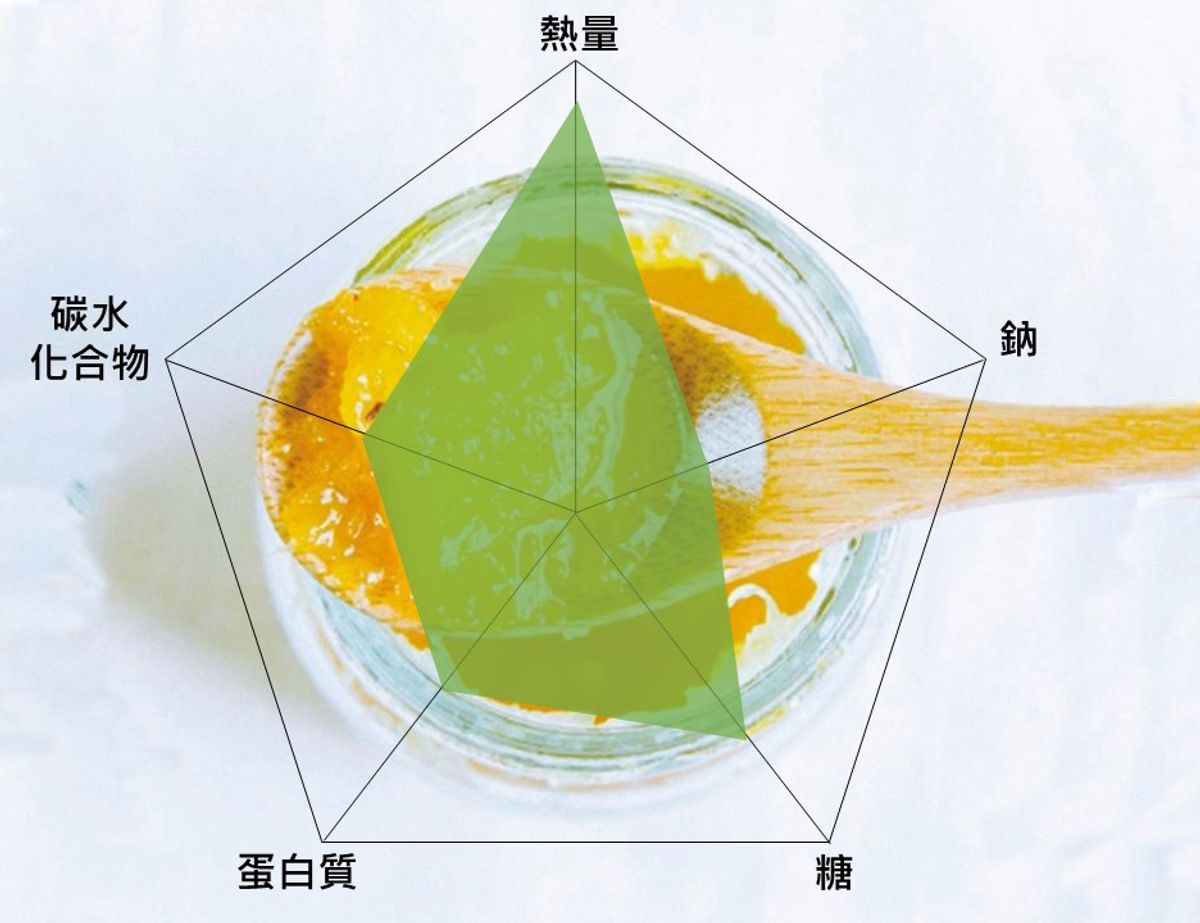

營養標示:食品的戰力分析表

格外農品

身為食品業者,我們經常被甫踏入食品行業的同業問:「營養標示怎麼算?」。營養標示就像是食品的戰力分析表,不僅讓嚴謹控管營養攝入(例如:熱量、糖、鈉)的消費者有個明確的選擇依據,也可以讓宣稱額外添加營養素的業者,有個表現戰力升級的機會!但你知道,營養成分是如何被計算出來的嗎?我們曾在食品標籤的推理課【1】解釋過:「自104年7月1日開始,食品的營養標示上新增第八類「糖」類,以及營養標示必須以「每份」及「每100公克/毫升」或者「每份」及「每日參考值百分比(%)」來呈現,其他如有廠商宣稱或者自願標

殘留農藥的檢驗品項增加:從311到373

格外農品

你知道嗎?殘留農藥的檢驗品項,自2018年1月1日開始,從311項新增到373項。為加強殘留農藥之管理,衛福部於2017年8月31日公告,修正「食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)」,將檢驗品項由311品項修正為373品項。適用範圍包含蔬果 類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物等食品中阿巴汀(abamectin)等373項農藥多重殘留分析。而各大檢驗單位也因應政策,紛紛取得373項的增項認證,農民或食品業者想送驗的話,除了可洽詢各縣市政府的在地優惠方案,也可以參考衛福部定

有效日期的標示有學問:食品標籤的推理課【7】

格外農品

有效日期的標示是購買食品時,大家要仔細查看的,特別是短效期的商品,例如鮮奶、布丁或是生鮮食品。但你知道嗎?食安法針對日期該怎麼印刷、印在哪裡、如何呈現其實都有規範喔!根據食品安全衛生管理法第22條第1項第7款的規定,也就是我們在食品標籤的推理課第一堂課所提的,「有效期限」是食品及食品原料之容器或外包裝必須標示的項目之一。而食安法的施行細則第13條也有規定,「保存期限在三個月以上者,其有效日期得僅標明年月,並以當月之末日為終止日。」有效日期的標籤規定 衛福部針對以上條文再作解釋,部分內容如下:

食品檢驗報告:三要點讓你看懂!

格外農品

食品檢驗報告如何看才能懂?食品標籤是食品業者對消費者的基本責任,而提供檢驗報告則是讓標籤所言有憑有據。主要三個要點最重要:一、產品名稱/檢驗日期/檢驗項目。二、送驗/檢驗單位。三、測試結果。也要注意檢驗合格標章不一定真實!「食品標籤」是食品業者對消費者的基本責任,而提供「檢驗報告」則是讓標籤所言有憑有據。當我們對於食品安全的重視愈高,檢驗報告就很有可能成為消費者在選擇同性質商品時,最後下手購買的依據。但是你真的會仔細看檢驗報告嗎?或者我們都落入看見商家張貼檢驗報告就放心購買的圈套? 所以!

學看標籤挑安心果醬

格外農品

《格外農品》與大家分享,果醬標籤該怎麼看,看懂了,就能從百百款的果醬中,挑到安心果醬喔!果醬瓶身上的標籤,標註了許多重要訊息,像是內容物使用量多到少的相對關係、可供溯源的資訊等。《格外農品》與大家分享,果醬標籤該怎麼看,看懂了,就能從百百款的果醬中,挑到安心果醬喔!

基因改造是什麼?:食品標籤的推理課【6】

格外農品

你聽過基因改造嗎?基因轉殖作物(基因改造)自1995年開始進入田間生產,短短二十年,全球基改作物種植面積為已超過一億公頃。儘管目前仍無明確證據證實基改作物對人體的健康造成傷害,但在生態、道德、和素食的認定上已有許多爭議,目前台灣已核准玉米、黃豆、棉花、油菜、甜菜等五項基改作物進口,但仍未准許在地種植。 基因改造的標示規定 根據105年1月1日實施的「包裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」、「食品添加物含基因改造食品原料標示應遵行事項」及「散裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事

原料不等於原產地?:食品標籤的推理課【5】

格外農品

在第一篇推理課有提過,「原產地」為食品標籤必須標示的項目,但假若原料非進口,並且可以透過製造廠地址讓消費者知道該產品是台灣製造,就可以不用特別標示「原產地」。如果原料是由國外進口,則需根據以下法規來進行標示。原產地標示台灣,不等於原料來自台灣?「進口貨物原產地認定標準」第五條:(部分內容)(1) 進行完全生產之國家或地區為原產地。(2) 產品之加工、製造或原材料涉及二個或二個以上國家或地區者,以使該項產品產生實質轉型之國家或地區為原產地。實質轉型是指原料經過加工製造後

食品添加物不標示等於沒有嗎?:食品標籤的推理課【4】

格外農品

食品標籤沒說出口的訊息,不只隱藏在營養標示表裡面,還可能隱藏在成分裡喔!第一篇推理課就告訴大家食品標籤上應列出食品的所有內容物,包含食品添加物。但是你知道嗎?在食安法裡面,添加物在特定的條件下,可以得免標示喔!什麼叫添加物?首先,許多人對於什麼叫「食品添加物」有些誤解,強調100%無添加物的《格外農品》果醬,也曾被問過「不是有加砂糖嗎?」砂糖究竟算添加物嗎?讓我們先從法規來釐清「食品添加物」的定義:食品安全衛生管理法第三條第三項:(部分內容)「食品添加物:指為食品

反式脂肪為零不等於沒有!:食品標籤的推理課【3】

格外農品

反式脂肪是標示為零的營養素裡最值得討論的。反式脂肪有 2 種:一種是天然的,通常存在於牛、羊等反芻動物的腸道裡,吃進去對人體健康沒有危害;另一種是人工的反式脂肪,它則是透過食品製造過程中使用的油品產生,目前已被證實會造成心血管方面的疾病,美國於2015年即宣布食品業三年內禁用,而台灣則可能於2018年跟進。因此當你吃進數種含有微量人工反式脂肪的食品,就可能累積在身體裡產生風險。那麼我們應該怎麼選擇?「0」=「沒有」嗎?第一篇推理課提過,食品標籤上都應該要有包含八大類的營養標示表。但是,當

過敏原標示,你過敏了嗎?:食品標籤的推理課【2】

格外農品

你是過兒、還是敏兒呢?根據調查,全台過敏人數高達七成,但卻有六成民眾不知自己有過敏問題! 成大醫院兒童過敏氣喘免疫風濕科主任王志堯於2014年受訪時指出,他過去一直認為空氣中的汙染物是引起過敏的最大因子,後又發現原來食物是引起過敏的最大因素,只是食物來源太多,無法確切了解是哪些食物所引起。 過敏原是要標示的!為了讓過敏體質的民眾在選擇食物時有所依據,衛福部自2015年7月1日(此日期之後製造的產品都適用本規定)實施「食品過敏原標示規定」,要求食品業者新增標籤上的過敏原醒語,究竟什

你看得懂食品標示嗎?食品標籤的推理課【1】

格外農品

「食品標籤」,簡單來說,就是政府規定食品業者必須要說的、加上業者想強調的,整合而成的內容。然而,消費者需要知道的,遠比標籤上的文字更多更複雜,而且不只食品,日常生活用品無處不是標籤。「真相只有一個!」《格外農品》希望從分享食品標籤的法規開始,讓消費扮演柯南抽絲剝繭,揭開食品標示的真相。【基本的食品標示】根據衛生福利部最新修訂的「食品安全衛生管理法」內,第五章「食品標示及廣告管理」第22條: 食品及食品原料之容器或外包裝,應以中文及通用符號,明顯標示下列事項:一、品名 二、內容物名稱;

除了Facebook,還有非登不可?

格外農品

由於台灣食安問題日益嚴重,過去往往因為問題食品上下游去向資訊不透明,無法在第一時間追溯與防堵,保障消費者的健康。因此衛福部食藥署參考國際食品安全政策,於2013年開始推動「食品業者登錄平台」(非登不可)以及食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可),目的是為了掌握食品業相關廠商和產品流向,可以作為食品追溯與追蹤的基礎,美國、中國、日本、澳洲、新加坡都有類似的制度。食品業者至非登不可填寫基本資料後,即可獲得一組「食品業者登錄字號」,此外還必須要定期至非追不可登錄每批產品的原料、營養成份、內容物…等詳