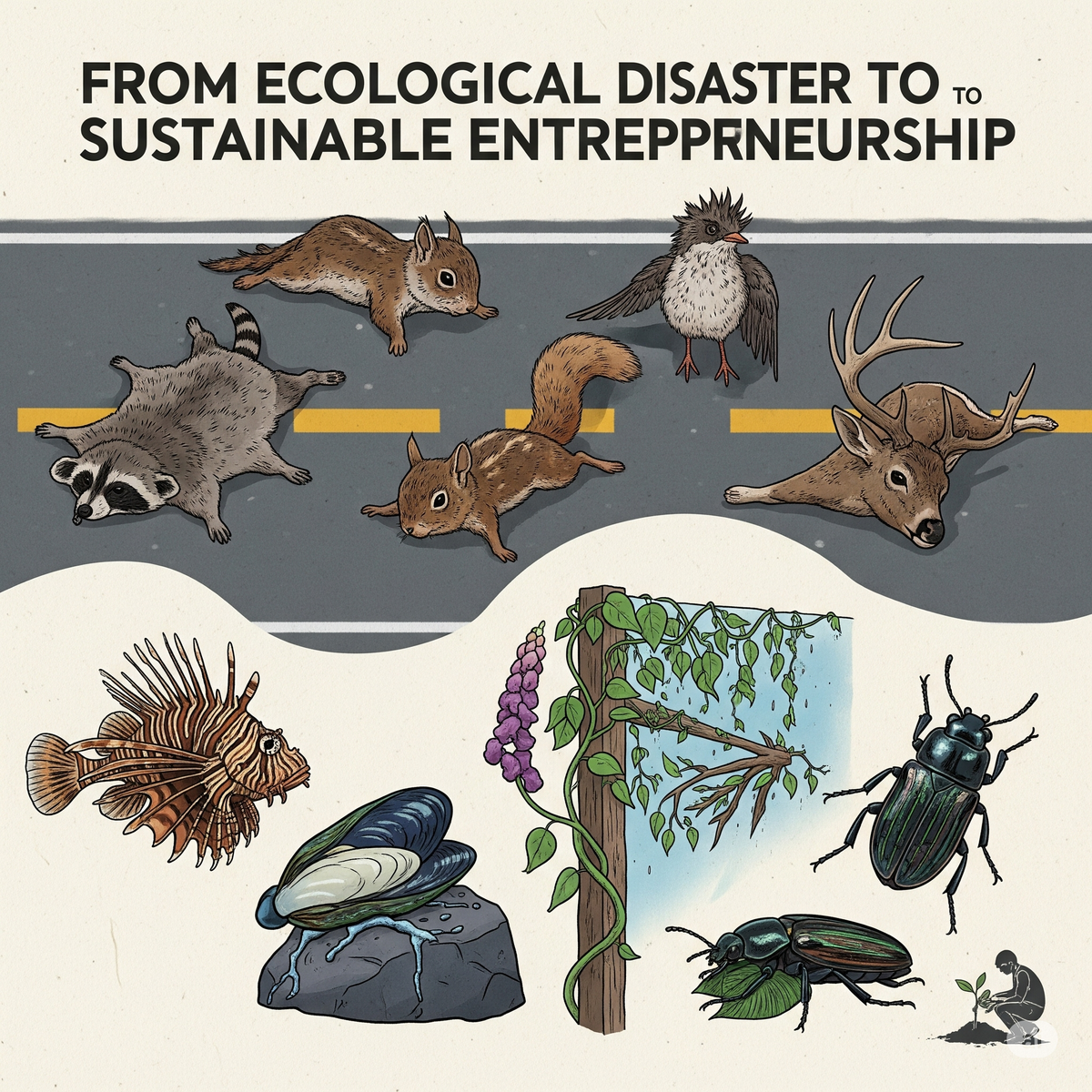

EP93 路殺標本與外來種商機:從生態災難到永續創業

1. 美國模式:道德標本的商業化

概念: 發展出「道德標本製作」的商業模式,利用路殺等意外死亡的動物製作毛皮服飾(如「和平毛皮」品牌)或標本,強調「不為商品而殺生」的道德理念 。

挑戰:技術門檻高: 創業者需快速判斷屍體狀況,避免因腐敗導致皮毛脫落(行話稱「滑毛」)而失去商業價值 。

法規複雜: 需應對聯邦與各州不同的法律,例如某些州需要專業執照,而聯邦的《候鳥保護條約法》嚴格限制撿拾與利用多數鳥類屍體 。

文化脈絡: 源於深厚的狩獵傳統,法律側重於「管理」而非「全面禁止」野生動物資源的利用 。

2. 台灣模式:公民科學的非營利路線

途徑: 台灣未走向商業化,而是催生出國際知名的公民科學計畫—「台灣動物路死觀察網」(路殺社) 。

使命與成就:以改善道路設計、環境教育、珍愛生命及全民科學參與為願景,而非營利 。

透過公民上傳的數據,成功標示出石虎等動物的路殺熱點,促使政府增設生態廊道 。

最關鍵的貢獻是在2013年,利用庫存的鼬獾屍體檢驗出台灣特有的狂犬病病毒株,為國家防疫提供了關鍵資訊 。

法律限制: 《野生動物保育法》第16條明確規範,保育類動物及其產製品(含屍體)不得買賣或持有,其所有權屬於國家,民眾發現後有通報義務 。

3. 核心差異

在美國,路殺動物屍體可被視為具「商業價值」的商品 。

在台灣,則被視為具「科學與資訊價值」的公共財 。

第二部分:入侵種經濟學 — 與其奮戰,不如變現

1. 策略一:吃掉牠們!

日月潭魚虎: 將威脅本土魚種的頂級掠食者「魚虎」,開發成從生魚片到三杯料理的「魚虎全餐」,成為地方特色美食 。

金門藍孔雀: 為解決孔雀偷吃農作物問題,政府以每隻600元收購,催生了法式孔雀料理等商機,但也引發野生動物食安的疑慮 。

2. 策略二:廢物變黃金(循環經濟)

銀合歡: 將有「綠色癌症」之稱的入侵樹種,燒製成高品質的「銀炭」,開發成除濕包、手工皂等文創商品,或作為高檔家具的材料 。

小花蔓澤蘭: 將生長快速的藤蔓,透過蒸餾提煉出「醋液」,其成分被證實是有效的天然防蚊液,並已成功商品化 。

3. 商業化的困境:綠鬣蜥

問題: 綠鬣蜥因棄養而在台灣中南部大量繁殖,不僅破壞農業,更因其挖洞習性可能掏空堤防,威脅公共安全 。

瓶頸: 因其身上帶有寄生蟲與沙門氏菌,專家不建議食用,阻斷了最大宗的商業化途徑 。

小眾市場: 目前有工藝師利用其皮革,開發鑰匙圈、吊飾等利基型文創商品 。

第三部分與結論:道德消費與生態創業的未來

全球性的道德消費趨勢: 從美國的「和平毛皮」,到印度的「和平絲綢」(不殺害蠶蛹取絲)與「道德牛皮」(使用自然死亡的牛皮),全球都在尋求更友善的消費選擇 。

政府與民間的夥伴關係: 政府的角色可從「執行者」轉變為「孵化器」,為民間的解決方案創造有利環境,如銀合歡與小花蔓澤蘭的案例,公私協力模式展現了強大潛力 。

待解的倫理問題: 商業化過程中,需確保動物福利,並避免為領取獎金而私下繁殖入侵種的道德風險 。

消費者的力量: 民眾每一次購買由入侵種製成或強調道德來源的商品,都是在為這種永續經濟模式投票 。

生態創業,道德消費,公民科學,循環經濟,路殺社,台灣動物路死觀察網,道德標本,和平毛皮,野生動物保育法第16條,綠鬣蜥,魚虎,魚虎料理,銀合歡,銀炭,小花蔓澤蘭,小花蔓澤蘭防蚊液,金門孔雀,孔雀料理,把池塘的水全部抽光大作戰,和平絲綢,Ahimsa Silk,道德牛皮

逐字稿

EP93 路殺標本與外來種商機:從生態災難到永續創業

子昂:聽眾朋友大家好,歡迎收聽《格外農品格來聊》,我是子昂。

雅文:我是雅文。子昂,今天我們要聊的創業主題非常特別,它遊走在生命的終點與商業的起點之間,甚至可以說,是把生態的「負債」,轉變為社會的「資產」。

子昂:沒錯,我們將從美國公路上的動物亡魂,聊到台灣餐桌上的入侵物種,探索這些看似衝突,卻又充滿創意的「生態創業學」。

第一部分:路殺經濟學:從輪下亡魂到櫥窗珍品

雅文:首先,我們把場景拉到美國。當地有一種獨特的商業模式,稱之為「道德標本製作」。這不是傳統為了炫耀戰利品的狩獵標本,而是利用那些在路上意外死亡的動物。

子昂:「道德」這兩個字是關鍵。這些創業者強調,他們使用的動物都是自然或意外死亡,例如路殺,絕非為了製作商品而刻意獵殺。其中一位在波士頓的創業者Pam Paquin,她創立了名為「和平毛皮」(Peace Furs)品牌,專門向公路維護人員或捕獸者收購路殺的毛皮動物,製作成服飾。

雅文:這背後的理念,其實是一種生態循環。他們認為,美國每天有超過一百萬隻動物死於公路意外,與其讓這些生命白白浪費,不如賦予它們第二次生命,變成藝術品或教具。許多標本師還會將部分收入捐贈給保育組織,支持活體動物的照護計畫,形成一個正向循環。

子昂:不過,這門生意聽起來很有理念,但實際操作起來可沒那麼浪漫。想從事「路殺拾荒」是有很高技術門檻的。創業者必須在第一時間判斷屍體的狀況,是不是被撞得太嚴重?有沒有在柏油路上被太陽曝曬太久?因為一旦屍體開始腐敗,皮毛在鞣製過程中就會脫落,行話叫「滑毛」(slippage),那這具屍體就沒有商業價值了。

雅文:除了技術,更大的挑戰是法律。這門生意絕對不是你想做就能做,它背後有一套極其複雜的法律迷宮。

子昂:沒錯,而且美國的法規是聯邦、州法各自為政。例如在馬里蘭州,你想做標本生意,必須申請專門的執照,還要通過筆試。但在佛羅里達州,製作非保育類的野生動物標本,居然不需要特別許可。

雅文:還有一些州,像是蒙大拿州和奧勒岡州,他們有「路殺拾取許可證」。民眾可以合法地把路上撞死的鹿或麋鹿帶回家,但通常附帶條件,例如你必須在24小時內上網登記,而且要把動物的頭部繳回給州政府,讓他們檢測像「狂鹿症」這樣的疾病。

子昂:州法已經夠複雜了,聯邦法規更是天羅地網。最大的門檻是《候鳥保護條約法》。這條法律幾乎保護了所有美國本土的原生鳥類。這意味著,如果你在路上撿到一隻老鷹或貓頭鷹的屍體,是絕對不能私自製作成標本的,只有博物館或教育機構才有可能申請到許可。

雅文:這背後反映的是一種截然不同的文化脈絡。美國有深厚的狩獵傳統,民眾對於「利用」野生動物資源這件事並不陌生。「路殺經濟」可以說是這種文化的延伸,法律的重點在於「管理」而非「全面禁止」,目的是要區分合法的利用和非法的盜獵。

子昂:好,現在我們把鏡頭拉回台灣。面對同樣的路殺問題,台灣走出了一條完全不同的路。我們沒有發展出商業模式,卻誕生了一個享譽國際的公民科學計畫——「台灣動物路死觀察網」,也就是大家熟知的「路殺社」。

雅文:「路殺社」的誕生,本身就是一個意外。它是由農業部生物多樣性研究所的助理研究員林德恩博士在2011年發起的。他一開始只是想為自己的蛇類研究,收集一些路殺的資料,沒想到在臉書成立社團後,引發了民眾超乎想像的熱烈迴響。

子昂:「路殺社」的使命不是為了賺錢,而是有四個願景:第一,透過資料分析找出路殺熱點,進而改善道路設計;第二,推動環境教育;第三,培養大眾珍愛生命的態度;第四,促進全民科學的參與。民眾在路上看到死亡的動物,拍下照片、記錄GPS座標,然後上傳到資料庫。如果屍體完整且具有研究價值,還可以寄到生多所,成為珍貴的標本。

雅文:這個公民力量的匯集,產生了驚人的成果。許多路殺熱點,例如石虎頻繁出沒的路段,就是靠著路殺社的數據被標示出來,進而促使政府增設生態廊道、警告標誌。而「路殺社」最傳奇的一役,是在2013年,台灣爆發了消失50多年的狂犬病疫情。當時,林德恩博士將路殺社冰箱裡冰存多年的鼬獾屍體送驗,結果震驚了所有人:病毒是台灣特有的病毒株,而且在好幾年前的屍體中就已經存在。

子昂:這個發現完全扭轉了防疫方向,證明了公民科學不僅能做生態研究,更能成為國家防疫監測網中不可或缺的一環。

雅文:聽到這裡,大家可能會想,那台灣為什麼不能有「路殺標本」的生意呢?這就牽涉到我們最根本的法律高牆了。

子昂:沒錯,關鍵就在於台灣的《野生動物保育法》。這部法律的第16條明確規定,保育類野生動物及其「產製品」,也就是包括屍體、皮毛和標本,除非有其他法令規定,否則一律「不得買賣、陳列、展示、持有」等等。

雅文:法律上,一隻死在路上的保育類動物,屬於「無主之保育類野生動物產製品」,所有權是國家的。民眾發現後,法律義務是通報主管機關,而不是把它撿回家。如果你私自拿走,都可能觸法。

子昂:所以,台灣的法律通路是為「科學」而開,不是為「商業」而開。這也凸顯了台灣和美國模式最根本的哲學差異:在美國,一隻路殺動物的屍體可以被視為具有「商業價值」的商品;但在台灣,它被視為具有「資訊價值」和「科學價值」的公共財。

第二部分:入侵種經濟學:與其奮戰,不如變現

雅文:聊完了路殺,我們來談談另一個棘手的生態議題:外來入侵種。說到這個,日本有一個超紅的綜藝節目,給了我們很多啟發。

子昂:對,這個節目中文可以翻成「緊急求救!把池塘的水全部抽光大作戰」,主持人是搞笑藝人田村淳。節目內容就跟名字一樣直白:製作單位帶著大明星和專家,到日本各地的池塘、湖泊,用巨大的水泵把水抽乾,不知道大家有沒有印象,這個節目之前還有來台灣拍攝過,就抽乾了中興大學的中興湖來移除外來種,哈哈。

雅文:他們的主要目的,是在地毯式搜索中,把對生態有害的外來入侵種,像是兇猛的鱷龜、繁殖力超強的中國鱉給抓出來,同時把日本原生的魚蝦蟹給救回。這個節目用一種「寓教於樂」的方式,讓全國觀眾意識到外來種問題的嚴重性。

子昂:而這種「化問題為機會」的思維,在台灣也催生出許多非常有創意的商業模式。接下來,我們就來看看台灣的「入侵種經濟學」有哪些玩法。

雅文:第一種策略,也是最直覺的,就是:「吃掉牠們!」

子昂:代表案例之一,就是日月潭的「魚虎」。魚虎是來自東南亞的頂級掠食者,嚴重威脅本土魚類的生存。面對這個生態殺手,日月潭的漁民和餐廳業者,把它變成了地方特色美食。現在去日月潭,你可以吃到「魚虎全餐」,從生魚片、魚肉鬆、三杯魚虎,到魚虎丸湯,五花八門。甚至有飯店推出高檔的魚虎合菜套餐。

雅文:另一個「吃掉牠們」的案例,在金門。金門的野生「藍孔雀」其實是外來種,牠們會偷吃農作物,叫聲又很擾人。於是,金門縣政府鼓勵民眾移除,一隻還能換到600元的收購金。這也催生了「孔雀料理」。金門當地有法式餐廳,把孔雀肉開發成精緻的套餐。

子昂:不過,這個案例也帶出了一些爭議。雖然業者樂於推廣,但金門縣府官員也提醒,這些野生孔雀沒有經過檢疫,食用安全有疑慮,並不建議入菜。這顯示了在推動「吃掉入侵種」時,政策、商業和公共衛生之間需要更完善的協調。

雅文:第二種策略,如果不能吃,那就把它變成有價值的東西。這就是「廢物變黃金」的循環經濟模式。

子昂:這裡的代表,就是被稱為「綠色癌症」的「銀合歡」。它是一種侵略性極強的樹木,在恆春半島,入侵面積高達數千公頃。現在,有業者把它們送進高溫的炭窯,燒製成高品質的「銀炭」,開發成木炭盆景、除濕包、手工皂等文創商品。林務局甚至舉辦設計大賽,鼓勵設計師用銀合歡的木材來創作高檔家具。

雅文:另一個「綠癌」,是藤蔓類的「小花蔓澤蘭」。它有「一分鐘一英里」的稱號,生長速度快得嚇人。有研究團隊發現,將小花蔓澤蘭透過高溫蒸餾,可以提煉出「醋液」。這種醋液裡的成分,竟然是效果絕佳的天然防蚊液,特別對小黑蚊有效。現在,像是花蓮的「讚炭工坊」和「木酢達人」這些廠商,已經開發出一系列的商品。

子昂:不過,並不是每一種外來種都能這麼順利地被「商業化」。台灣目前最棘手的案例,就是「綠鬣蜥」。

雅文:綠鬣蜥的問題簡直是個完美風暴。牠們原本是熱門寵物,長大後體型巨大,很多人就直接棄養。台灣中南部的氣候非常適合牠們生存,又沒有天敵,族群數量爆炸性成長。牠們對農業的破壞非常嚴重,更危險的是,牠們喜歡在河堤邊挖洞築巢,可能掏空堤防,威脅公共安全。

子昂:那為什麼我們不能像吃魚虎一樣,把綠鬣蜥也吃掉呢?關鍵在於,專家非常不建議。因為爬蟲類身上常常帶有各種寄生蟲和沙門氏菌,處理不當會有很高的健康風險。這就直接堵死了最大宗的商業化途徑。

雅文:不過,還是有創業者在想辦法。現在市場上出現了小眾的利基市場,就是利用綠鬣蜥的皮,製作成皮革製品。有皮革工藝師把移除的綠鬣蜥皮鞣製後,做成鑰匙圈、吊飾等文創小物。這雖然規模很小,但也展現了「廢物變黃金」的創意思維。

第三部分:從印度到台灣:更多元的道德消費

子昂:雅文,剛剛我們聊的這些,不管是路殺標本還是入侵種利用,核心都是一種「道德選擇」。其實這種概念在世界各地都有,像我之前就買過一個由「繭菓子」代理的印度「道德牛皮」名片夾,也很有趣。

雅文:「道德牛皮」?這跟我們剛剛講的「和平毛皮」概念很像吧?

子昂:完全正確。這個概念源於印度的「Ahimsa」,也就是「不害」或「非暴力」的哲學。應用在產業上,就出現了「和平絲綢」(Peace Silk)或「不害絲綢」(Ahimsa Silk)。傳統絲綢製作,為了取得完整的蠶絲,會在蠶蛹羽化前就用蒸煮的方式殺死牠們。

雅文:但「和平絲綢」則是讓蠶蛾自然破繭而出後,再用牠們留下的、已經變成短纖維的蠶繭去紡紗。雖然成本更高、產量更少,但完整了「不傷害生命」的理念。

子昂:而「道德牛皮」也是一樣的道理,它指的是使用那些自然死亡、病死或意外死亡,而非為了皮革而被屠宰的牛隻的皮革。這讓我們看到,從台灣的「路殺社」、美國的「和平毛皮」,到印度的「和平絲綢」,全世界都有一群人,在努力尋找一種更友善、更符合道德的消費方式。

結論:生態創業的未來

雅文:今天我們從路邊的死亡,聊到餐桌上的新生;從生態的災難,聊到創業的契機。無論是路殺還是入侵種,它們其實都反映了同一個根本問題:人類的活動,正在深刻地改變自然世界。

子昂:但今天討論的這些商業模式,代表了一種思維上的轉變。它們不再把生態問題單純看作是需要政府花錢解決的「成本」,而是把它們視為一種可以激發創新、創造永續經濟的「資源」。

雅文:當然,我們也要強調,這不是萬能解藥。綠鬣蜥的案例就告訴我們,光靠市場力量往往不夠。而美國路殺標本的案例也顯示,不是所有的創意都能跨越文化和法律的鴻溝。

子昂:隨著這些生態創業模式的發展,我們也必須思考幾個關鍵問題。第一,是商業化之後的倫理。我們要如何確保,在移除入侵種的過程中,動物福利仍然被重視? 又要如何避免出現有人為了領取獎金,反而私下繁殖入侵種的道德風險?

雅文:第二,是政府的角色。政府應該扮演什麼角色?是親自下場當主要的「除蟲大隊」?還是像一個「孵化器」,為民間的解決方案創造有利的環境?從銀合歡和小花蔓澤蘭的案例來看,政府與民間企業的夥伴關係,似乎是一個非常強大的模式。

子昂:歸根究柢,我們今天談到的這些創業家,都是「重新想像」的大師。他們看著一具動物屍體、一株入侵藤蔓,看到的不是絕望的問題,而是無限的潛力。

雅文:而這不只是創業家的事,也跟我們每一個人有關。當我們選擇購買一個用入侵種材料製成的產品,或是一個強調「道德來源」的商品時,我們就是在為這種新型態的經濟投下一票。

子昂:感謝您收聽這一集的《格外農品格來聊》。如果您對今天的話題有任何想法,歡迎到我們的社群平台留言分享。

雅文:我們下次見!

子昂:掰掰!